目次

以下に該当する方はピロリ菌感染の疑いがあります

- 幼い頃、上下水道の環境がきちんと整っていない不衛生なところで暮らしていた

- ピロリ菌の除菌治療を受けたことがある

- 胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎の診断経験がある

- 家族や知人でピロリ菌の感染経験者がいる

上記に一つでも該当する場合、ピロリ菌感染の疑いがあります。

ピロリ菌感染によって、胃もたれ、胃痛、食欲不振、嘔吐などの症状が起こると言われていますので、気になる症状があれば速やかに専門医へご相談ください。

また、ピロリ菌感染者の70%は特段の症状が現れない傾向にありますので、症状が無い場合でも上記に該当する方や不安な方は当院までご相談ください。

当院では、日本ヘリコバクター学会認定ヘリコバクター・ピロリ感染症認定医である院長が責任を持って除菌治療を担当しますので、どうぞご安心ください。

ピロリ菌感染診断について

当院ではピロリ菌感染の有無を検査することができます。

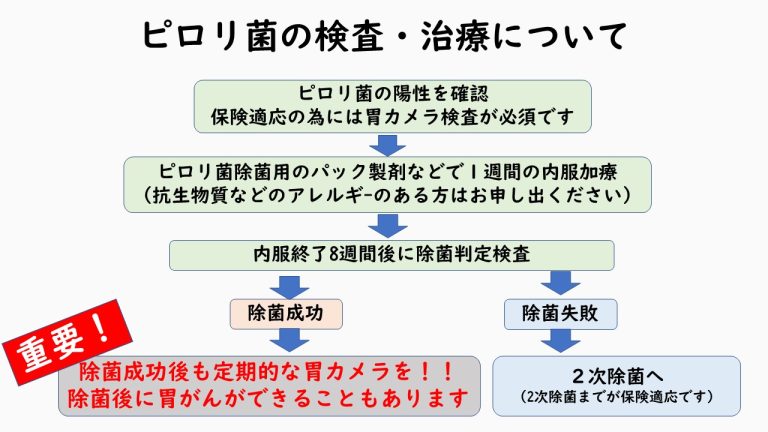

基本的には胃カメラ検査をまず実施してから、必要があればピロリ菌の感染診断を行います。

理由は、胃カメラでピロリ菌に典型的な所見(胃・十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、胃がんなど)の確認が、感染診断において非常に重要だからです。

除菌中心の考えではなく、病気中心に考えていきます。胃がん患者様に胃カメラ検査をせずに除菌治療をしても、その結果は想像ができると思います。

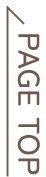

したがって、ご家族にピロリ菌感染者がいる、単にピロリ菌に感染していないか不安といっただけでは、ピロリ菌検査は保険適用の対象外となりますのでご注意ください。

保険適用の範疇で治療を行うためには、胃カメラ検査が必要不可欠となることがほとんどです。

治療費は自己負担でも構わないという方でも当院は受付可能ですが、ピロリ菌診療のプロの意見としてはきちんと胃カメラ検査をした上で除菌治療を受けていただくことが望ましいと考えます。

当院では胃カメラ検査と同時のピロリ菌検査(尿素呼気テスト・迅速ウレアーゼ試験)も可能ですので、患者様にお手間をお掛けしないというメリットがあります。

当院ではどちらの検査も当日結果が出ますので、他院での結果を持参の方は、絶飲食で来院いただければ、その日のうちに尿素呼気試験で検査結果までわかります。

別の病院で6か月以内に胃カメラ検査を受けている方はその時の検査結果をご持参いただければ、ピロリ菌検査(尿素呼気テストなど)は保険適用の対象となります。

また、ピロリ菌検査によって感染が発覚したら胃カメラ検査を受けたいという患者様も中にはいらっしゃいますが、胃カメラの前に受けるピロリ菌検査の費用は自己負担をお願いしており、過去にさかのぼっての保険適用はできませんので注意が必要です。

胃カメラが行われなくても保険適応でピロリ菌の除菌ができる事もありますが、あまりないケースですので、胃カメラはほぼ必須とお考え下さい。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)について

胃の内部は胃酸によって強酸性となっており普通の細菌が生きることは不可能ですが、ピロリ菌はウレアーゼという酵素を出すことで周囲を中和して胃の中で生きることができます。

ピロリ菌感染の原因

住環境などの環境因子、口からの侵入などの接触因子が考えられます。

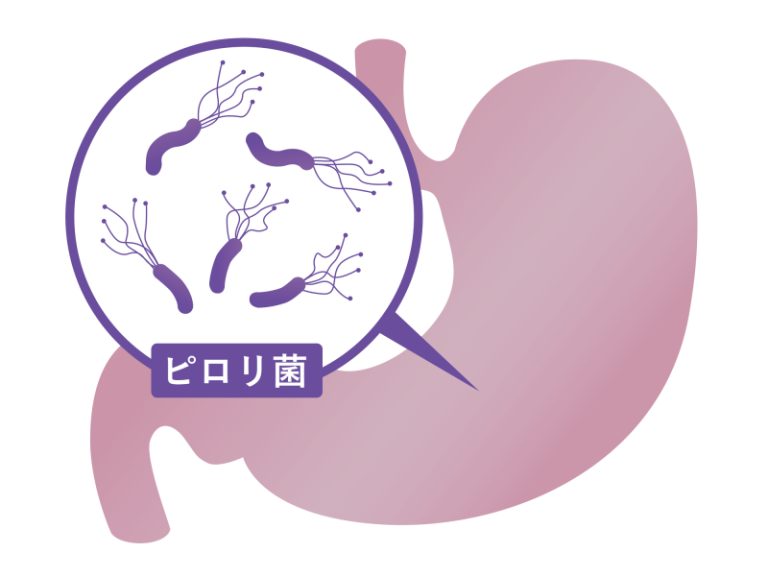

これまでは環境因子が大きなウェイトを占めていましたが、公衆衛生が向上したため環境因子は減ってきております。昨今では、家庭内感染などの接触因子が多いと言われており、5歳以下の幼少期に感染するケースが大半です。大人の胃の中は胃酸によって強酸性となっているため感染することは稀ですが、子どもは胃酸などの力が弱いため感染しやすい傾向にあります。また、父親や兄弟からの感染よりも、母親からの感染が多いという研究結果も報告されています。

参考:2014年5月-2016年12月までにNPO法人二十歳のピロリ菌チェックを推進する会(ハタピの会)より

ピロリ菌感染の症状

ピロリ菌感染によって胃炎が起こります。慢性的な胃炎が多数の要因と複合することで、様々な疾患の発症に繋がります。

ピロリ菌感染によって、胃・十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、機能性ディスペプシア、胃MALTリンパ腫、過形成性ポリープ、胃がん、鉄欠乏性貧血、免疫性(特発性)血小板減少性紫斑病、慢性蕁麻疹といった疾患の発症リスクが高まります。特に、胃がんはピロリ菌感染者のうち約1割が発症すると言われていますので、注意が必要です。

ピロリ菌感染有無の検査

ピロリ菌を診断するために、胃カメラによる侵襲的検査法( 組織鏡検査法、迅速ウレアーゼ試験、培養法)、胃カメラを使わない非侵襲的検査法(抗ピロリ抗体検査、尿素呼気試験、便中ピロリ抗原検査)を実施します。いくつかの検査をあわせて実施することで、より精度が高い診断となります。

当院では、迅速ウレアーゼ試験、組織検鏡法、便中ピロリ菌抗原検査、血液抗ピロリ菌抗体検査、尿素呼気検査といったピロリ菌検査に対応可能です。

血液抗ピロリ菌抗体検査では擬陽性があるため、尿素呼気検査・便中抗原検査での判断が推奨されています。

当院では尿素呼気検査の結果が当日でますので、尿素呼気検査での判断をお勧めしています。

ピロリ除菌治療

1種類の抗菌剤、2種類の制酸剤の合計3つのお薬を、7日間にわたって1日2回飲んでいただきます。

昨今では、より効果が高い制酸剤が登場しており、除菌の成功率が上がったため、成功率は1回目で92.6%、2回目までに98.0%となっております。2回目までの除菌治療は保険適用の範疇で実施可能ですが、胃カメラ検査を受けることが条件となります。

胃カメラ検査とピロリ菌感染検査のいずれが欠けても保険適用とはなりませんのでご注意ください。また、半年以上前に検査を受けられた方は再検査の対象となることもありますので、予めご了承ください。

ピロリ菌が除菌できると胃がんの発症リスク低減に繋がると考えられていますが、年齢によってリスクの軽減度合いには差があると考えられており、引き続き研究が続けられています。ピロリ菌の除菌に成功したら胃がんの発症リスクがゼロになる訳ではありませんので、除菌成功後も定期検査を受けることをお勧めします。ぜひ一度ご相談ください。除菌治療を受けたい方はピロリ菌感染を証明する検査結果書類をお持ちください。

参考文献

1) Weyermann M, et al : Am J Gastroenterol 104(1) : 182-189, 2009.

2) 杉山敏郎 : MEDICAL TECHNOLOGY 45(7) : 690-695, 2017. 3) Murakami K, et al : Vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, as a component of first-line and second-line triple therapy for Helicobacter pylori eradication : a phase Ⅲ, randomized, double-blind study. Gut 2016 Mar 2

当院で実施可能なピロリ菌の検査

| 検査名 | 特徴 | 感染診断 | 除菌判定 |

|---|---|---|---|

| 迅速ウレアーゼ検査 | 胃カメラで実施 | 使用可能 | 使用不可能 |

| 尿素呼気検査 | 外来で検査可能 1時間程度で結果 ※絶飲食が必要 | 使用可能 | 使用可能 |

| 便中抗原検査 | 自宅での採取が必要 | 使用可能 | 使用可能 |

| 血液抗体検査 | 採血のみで検査可能 結果は後日 ※除菌成功の判定には使いにくく、除菌後にも陽性判定が続き問題 | 使用可能だが擬陽性に注意が必要。 | 使用しにくい |

ピロリ菌感染の初期では胃もたれや胃痛といったありふれた胃の症状が起こり、場合によっては無症状のこともあります。しかし、感染に気づかず除菌しないでいると、胃がんなどの重大な疾患の発症リスクが上昇しますので、なるべく早めに専門医へご相談ください。

よくある質問

ピロリ菌の検査は希望すれば誰でも受けることができますか?

保険適用で診療を行う場合は、希望すれば必ず受けられるものではありません。直近3か月以内の胃カメラ検査でピロリ菌感染の疑いが認められる場合、胃バリウム検査で胃・十二指腸潰瘍が判明した場合、これらのいずれかに該当する場合に限り保険適用の範囲内でピロリ菌検査を行うことが可能です。したがって、ピロリ菌検査を受けたい方は上記の検査結果を証明できる書類をご提出ください。

健診の血液検査でピロリ菌感染がわかりましたが、除菌をすることはできますか?

除菌自体は可能ですが、事前に胃カメラ検査を受けていないと保険適用の範囲内で治療することができません。ピロリ菌の除菌治療においては、画像と検査でピロリ菌の所見が出ていることが必須条件となります。

また健康診断でピロリ菌陽性と言われた場合でも、実際にはピロリ菌がいない場合も多々あります。

胃カメラ検査をできれば受けたくないのですが、受けずに済む方法はありますか?

胃カメラ検査を受けない場合は、外来費用・処方費用などの診療費を全額自己負担の扱いにすることで実施可能になります。また、除菌判定の際の外来費用や検査費用についても全額自己負担となります。トータルで2万円程度のご負担となる点はご了承ください。

また1回の除菌治療で除菌が出来なかった場合、除菌を希望される場合は2回目の除菌(2次除菌)を行うことになります。2次除菌に関しても自費になってしまうのでご注意下さい。

一度ピロリ菌の除菌が成功したら再発する心配はありませんか?

再発することは極めて少ないと言われていますので、ピロリ菌検査は原則必要ないと思われます。なお、ピロリ菌感染が原因で萎縮性胃炎が起こり、胃がんへ進行する恐れがあります。昨今では、除菌が成功してから胃がんを発症するケースが増加しており、当院の理事長も除菌から10年経過してから胃がんを発症した患者様を診療したことがあります。また、十二指腸腫瘍の発症率が上昇する傾向にもありますので、除菌後も年1回くらいのペースでこまめに胃カメラ検査を受けることが望ましいでしょう。

除菌は何回実施ができるのですか?

保険で適応があるのは2次除菌までです。しかし、自費の範疇であれば3次除菌、4次除菌など実施をすることが可能です。その際は処方や検査費など全て自費になりますのでご注意ください。自費の場合は、除菌薬の内容によりますが、薬代+検査代で15000前後になることが多いとお考え下さい。

著者

資格

日本内科学会認定 認定内科医日本消化器病学会認定 消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会認定 内視鏡専門医

日本肝臓学会認定 肝臓専門医

日本消化管学会認定 胃腸科指導医

日本糖尿病学会

経歴

| 平成15年 | 東京慈恵会医科大学 卒業 |

|---|---|

| 平成15年 | 東京警察病院 |

| 平成23年 | JCHO東京新宿メディカルセンター |

| 平成29年 | 株式会社サイキンソーCMEO |

| 平成30年 | 東長崎駅前内科クリニック開院 |